Bannie par Meta, la presse indépendante canadienne s’émancipe

Bannis de Facebook et Instagram en 2023, les médias indépendants canadiens ont développé des formats et noué des collaborations pour rebondir. Si cette crise a représenté un coup dur non négligeable, elle a également poussé les médias à s’interroger sur leur rapport aux plateformes.

« Va-t-elle vraiment oser ? ». C’est la question qui taraude les rédactions canadiennes — et leurs homologues à l’international — à l’été 2023. Depuis quelques semaines, Meta laisse planer la menace d'une coupure d'accès à la presse. En cause, l’Online News Act, une loi adoptée par le Sénat en juin 2023, obligeant les grandes firmes du numérique, dont Meta et Google, à rémunérer les médias pour la diffusion de leurs contenus.

Un affront, selon Meta, qui préfère écouler des milliards de dollars dans les contrées virtuelles du métavers et puiser dans des bibliothèques de livres piratés pour entraîner ses IA plutôt que de renforcer la presse. Curieux revirement pour une entreprise qui affirmait encore récemment que le journalisme jouait « un rôle important dans la recherche de la vérité, en racontant les histoires qui définissent les Canadien·nes et en tenant les personnes et institutions puissantes responsables de leurs actes » dans un billet vantant le rôle de Meta dans l’écosystème médiatique. Dans cette même note, un court passage prend désormais une tout autre résonance : « Les liens vers des articles d'actualité ne représentent que moins de 3% de ce que les Canadien·nes voient dans leur fil d'actualité ». Ce qui apparaissait alors comme une statistique anodine se révèle aujourd'hui être un avertissement à peine voilé: « Vous avez bien plus besoin de nous que l’inverse ».

« On se disait qu’ils·elles devaient bluffer, comme si une méga entreprise de la tech allait s’interroger sur l’éthique de bannir la presse sur ses plateformes » se souvient, avec un recul amer, Savannah Stewart, journaliste chez The Rover, média d'investigation basé à Montréal. Mais en août, la firme de Mark Zuckerberg franchit bien le pas : les médias canadiens sont officiellement bannis. Sur Instagram et Facebook, leurs comptes deviennent inaccessibles, remplacés par un message laconique : « En raison de la législation du gouvernement canadien, l’actualité ne peut pas être vue au Canada ». Traduction : Meta n’y est pour rien. Google signera pourtant quelques mois plus tard un accord, acceptant de verser 100 millions de dollars aux médias canadiens.

La décision de Meta a porté un coup sévère à l'écosystème médiatique canadien, affectant drastiquement les audiences et fragilisant l'équilibre financier de nombreuses publications. Des rédactions ont toutefois rapidement exploré des voies alternatives et développé des stratégies nouvelles pour rebondir et reconquérir leur public.

Garder le contact avec sa communauté

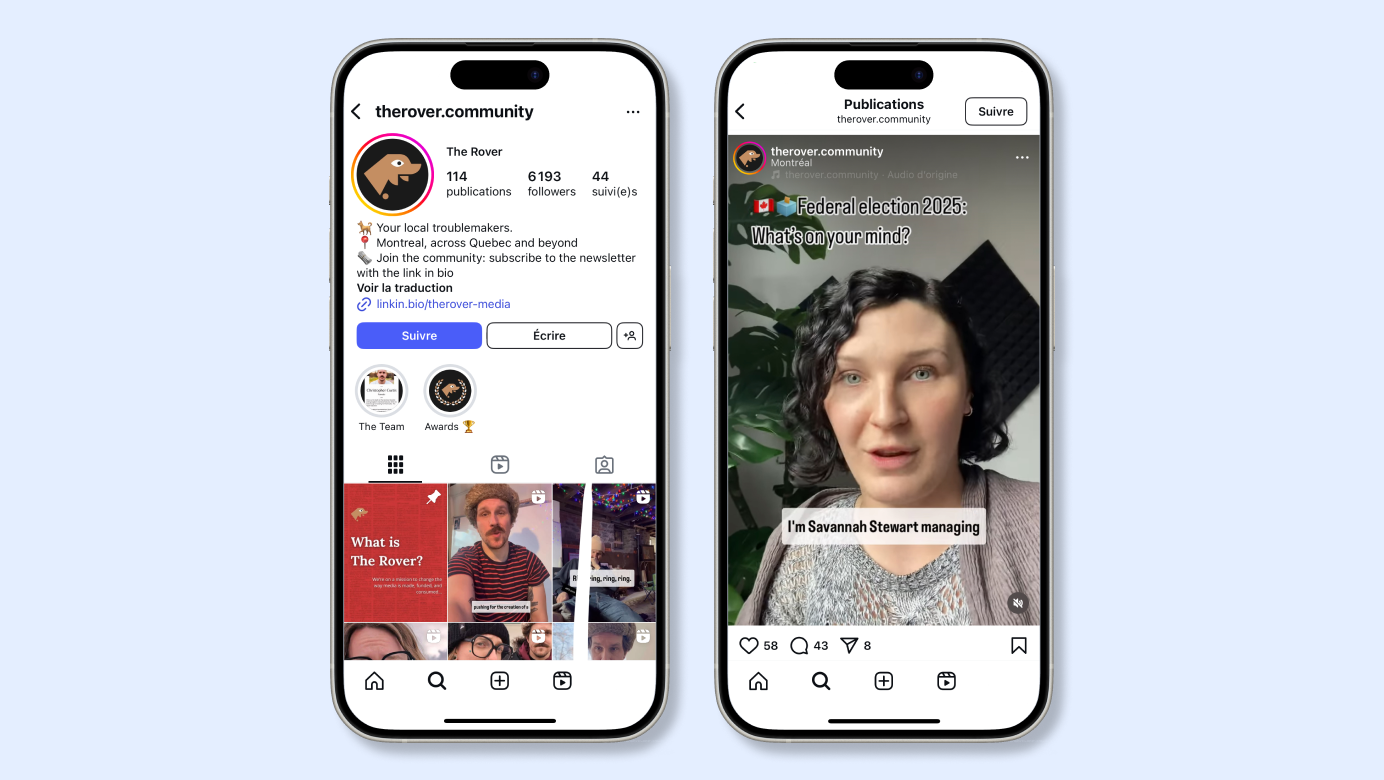

Lorsque Savannah Stewart rejoint The Rover en mai 2023, elle se fixe un objectif : développer la présence du média sur Instagram. « Je voulais vraiment relancer le compte Instagram. Nous sommes passé·es de 1 000 abonné·es à 3 000 en l'espace d'un mois et j'étais ravie ». Mais quelques mois plus tard, le couperet tombe et le média perd l’accès à cette partie de sa communauté.

Pour The Rover, dont 80% du budget provient de ses lecteur·ices, maintenir le contact avec sa communauté est vital. Le média tente alors d'appliquer une nouvelle stratégie. Plutôt que de renoncer totalement à Instagram, il en transforme l’usage et crée un nouveau compte : therover.community. Place désormais à des vidéos face caméra avec des journalistes, à la manière d’un vlog : coulisses du métier, réflexions sur les pratiques journalistiques, suggestions culturelles… Le ton est plus incarné, pensé pour nourrir le dialogue, et les journalistes ne font que très brièvement référence à l’actualité, pour éviter de réveiller les algorithmes de Meta. La rédaction utilise cet espace pour interagir avec ses lecteur·ices en leur proposant de poser des questions et répondre à leurs commentaires. Une pratique, également adoptée par d’autres médias au Canada pour contourner les nouvelles règles de Meta, et qui marche. Aujourd’hui, ce nouveau compte rassemble plus de 6000 abonné·es, contre 3000 sur l’ancien. « Nous sommes en train de retrouver notre élan », se félicite la journaliste. Une stratégie axée avant tout sur les coulisses qui se traduit dans l’ensemble de l’offre éditoriale du média, notamment à travers un nouveau format lancé un janvier dernier : « Editor’s note », une chronique mensuelle rédigée par Savannah Stewart dont l'objectif est, là encore, de dévoiler l'envers du décor du média à travers différentes thématiques : finances, réflexions éditoriales, etc. The Rover peut également compter sur sa newsletter (6 500 abonné·es) qui a constitué, comme bien d'autres rédactions, un canal précieux en cette période de crise.

Ce fut le cas par exemple pour The Tyee, média basé en Colombie-Britannique. Lancé en 2003, quelques mois avant que Mark Zuckerberg ne lance son réseau social depuis sa chambre d'étudiant à Harvard, le média a longtemps composé sans ces plateformes. Toutefois, comme la majorité de ses pairs, The Tyee a fini par intégrer les applications de Meta à son arsenal de communication. La firme américaine multiplie alors les efforts pour plaire aux médias et s’afficher comme une solution à leurs problèmes. Un investissement dont The Tyee a même profité, recevant en 2019 une bourse versée par Facebook. Ironie de l’histoire, il s’agissait d’un programme pour aider les médias à fidéliser leurs audiences.

David Beers, fondateur et rédacteur en chef de The Tyee, n’est pas dupe : « Facebook essayait surtout de se défendre contre les réglementations et les interventions gouvernementales auxquelles il est confronté aujourd'hui dans le monde entier. Il tentait de les repousser en cooptant les médias et en se liant d'amitié avec eux dans différents pays ».

The Tyee s’est rapidement montré méfiant à l’usage de Facebook, alertant sur la dépendance croissante du secteur à la plateforme, notamment à la fin des années 2010 où son approche sur des sujets comme la désinformation suscitait doutes et inquiétudes. Ainsi, quand le bannissement survient en 2023, The Tyee a pu s’appuyer sur une précieuse — et conséquente — base d’adresses e-mail patiemment constituée depuis plus de vingt ans : « On s'installait à des stands lors de festivals de folk et on inscrivait les gens un par un pour qu'ils·elles reçoivent les newsletters » se remémore-t-il, amusé. Aujourd’hui, cette base offre au média un accès direct à ses lecteur·ices, sans dépendre des plateformes. Elle lui permet également de convertir de façon plus précise et efficace des lecteur·ices en donateur·ices : « Vous n'avez pas un contrôle total sur Facebook et d'autres plateformes mais vous disposez d’un grand contrôle sur l'e-mail parce que vous pouvez segmenter vos listes et parler directement à des membres spécifiques » argumente le patron du média qui propose à ce jour six newsletters.

Faire front commun

En réponse à la décision de Meta, plusieurs médias indépendants canadiens se sont également rassemblés autour d’un projet commun : Unrigged, un site qui agrège articles, podcasts et newsletters de médias partenaires au sein d’un flux principalement chronologique, épargné par les algorithmes. Un projet déjà en réflexion dans l’esprit d'André Goulet, producteur et animateur de podcasts, avant l’été 2023, mais que la décision de Meta a largement accéléré : « Nous avons travaillé d'arrache-pied pour créer le site web et rassembler tous·tes les collaborateur·ices. Tout cela s'est fait en cinq mois environ, entre juin et novembre 2023 », raconte celui qui cocoordonne aujourd’hui le projet en tant que directeur de la communauté. « Les relations en coulisses sont telles qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie », précise-t-il. « Les décisions qui sont prises le sont collectivement, par exemple pour accueillir de nouveaux médias ».

Soutenue par des subventions et accompagnée par SEIZE, incubateur d'économie solidaire de l'Université Concordia, la plateforme ne requiert aucune participation financière de la part de ses membres. En échange, les médias participants acceptent uniquement de promouvoir la plateforme auprès de leurs lecteur·ices. Dix-huit mois plus tard, André Goulet revendique un succès en termes de trafic. Mais au-delà de ces statistiques, la plateforme a créé les conditions idéales pour encourager les rédactions à se rapprocher, jusqu’à partager des ressources. « Je suis dans les bureaux de La Converse en ce moment même et c’est partiellement grâce à Unrigged », explique Savannah Stewart derrière sa webcam, précisant que leur participation mutuelle au sein de ce projet a rapproché les deux rédactions québécoises. Selon elle, la crise provoquée par Meta a favorisé la mutualisation et les dynamiques collectives entre les médias : « Malgré le coup dur que nous avons subi en perdant l'accès à Facebook et à Instagram, je pense que cela nous a donné une raison de mettre de côté nos petits différends ou notre compétitivité pour voir ce que nous pouvions mieux faire en travaillant ensemble. Je pense que la scène médiatique indépendante est beaucoup plus forte grâce à un projet comme Unrigged ».

Un avis partagé par André Goulet : « Depuis notre lancement, le processus de construction d'un espace où les gens peuvent contourner le facteur concurrentiel — même s'il fait toujours partie de l'équation — pour nouer des relations et trouver des moyens de se stimuler mutuellement, de collaborer et de s'amplifier les un·es et les autres, s'est avéré intéressant ».

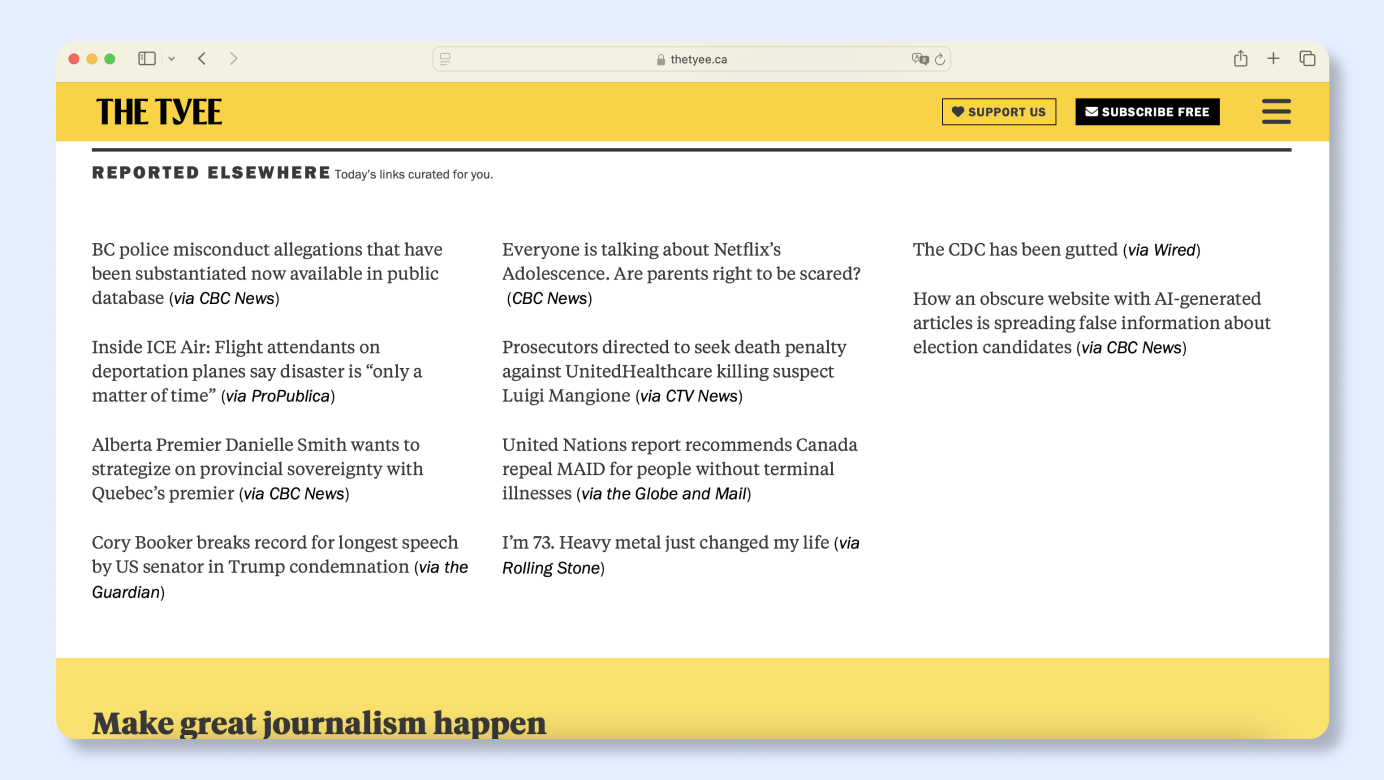

Pour David Beers, la collaboration passe aussi par le partage d’audience. Une stratégie déjà adoptée par The Tyee qui dispose d’un encart redirigeant vers d’autres publications et repartage sur son site des articles publiés par d’autres médias. C’est le cas, par exemple, de The Conversation, dont les articles sont diffusés en licence libre.

Pour David Beers, ce besoin pour les rédactions de croiser les communautés entre elles pourrait se traduire par l’émergence d’une nouvelle génération de groupes de presse : « Nous pourrions assister à une renaissance des conglomérats médiatiques. Vous pourriez ainsi créer votre propre média à côté d’un autre et, parce que vous faites partie de la même entreprise, on vous aidera à trouver des abonné·es en partageant votre newsletter dans celles des autres ».

Un pas en avant et un pas un arrière ?

Si le trafic de The Tyee a diminué dans un premier temps au lendemain de la décision de Meta, il n’a désormais jamais été aussi élevé. Un phénomène que son rédacteur en chef explique en partie par une approche proactive des lecteur·ices canadien·nes dans leur consommation de l’information qui cherchent désormais à nouer des liens concrets et solides avec leurs médias, voire à les financer, sachant qu’ils·elles n’y auront plus accès via Facebook ou Instagram. « Nous constatons une forte augmentation des gens qui arrivent au Tyee par eux·elles-mêmes » observe-t-il. Cette dynamique s’inscrit dans un contexte politique tendu, alimenté par les frasques de Donald Trump à l’encontre du Canada, qui a ravivé l’intérêt pour une information riche et complète plutôt que simpliste et digeste. Une tendance observée notamment chez les jeunes générations, qui cherchent désormais dans leurs médias des interlocuteur·ices humain·es et des leviers d’action pour porter des solutions concrètes. Pour David Beers, « il ne suffit pas de dire que, selon les normes du bon journalisme, nous faisons du bon journalisme ». Pour se démarquer et se rendre indispensable pour leur communauté, les rédactions doivent selon lui se concentrer sur leur ancrage local et leurs valeurs : « Si je suis une personne progressiste qui habite en Colombie-Britannique, qui a besoin de savoir ce qui se passe pour mon travail et ma vie, je ne peux pas voir The Tyee disparaître ». Un intérêt manifeste chez certain·es lecteur·ices pour des informations qui partagent leur propre point de vue, plutôt que pour des informations soi-disant « impartiales », qui a été documenté dans une étude récente.

Pour Savannah Stewart, cet épisode a surtout poussé les médias, dont The Rover, à réexaminer leurs rapports aux plateformes en général et à renforcer leur souveraineté numérique à travers des projets, comme Unrigged, et des formats natifs : « On a compris qu’on n’était pas propriétaire de notre compte Instagram. Il peut nous être retiré à tout moment. Je pense qu'il y a eu une sorte de prise de conscience : nous devons nous concentrer sur ce que nous possédons ». Malgré ces progrès, le bannissement constitue à la fois un coup dur et une source d’inquiétude. Facebook reste en effet un outil d’information majeur dans certains territoires. « Qu'adviendra-t-il des petites publications indépendantes, celles qui desservent les communautés autochtones du Nord ? s’interroge Savannah Stewart. Les réseaux sociaux constituent une grande partie du modèle économique de ces petites rédactions ». C’est ce que croit en tout cas Eden Fineday, éditrice d’IndigiNews, média en ligne de Colombie-Britannique, pour qui la situation est « encore plus catastrophique » pour les médias autochtones, témoigne-t-elle auprès de Radio-Canada. Pour le média, renforcer ses efforts sur la newsletter n’est donc pas suffisant. IndigiNews, qui tirait 40% de son trafic total de Facebook, a testé diverses stratégies, dont l’affichage de QR codes dans des espaces publics redirigeant vers leurs contenus. Comme bien d’autres rédactions au Canada, IndigiNews a également eu recours aux publicités sur Facebook. C’est là tout le paradoxe : si Meta bloque la presse parce qu’elle ne souhaite pas la payer, il reste possible pour les médias de payer la firme pour des contenus sponsorisés, redirigeant vers leurs articles. Auprès de CJR, Eden Fineday a fait le calcul : payer pour diffuser chaque article sur Facebook représentait un budget annuel situé en 15 000 et 20 000 dollars. S’adapter au ban, c’est aussi de la bidouille. Face à des règles de modération et des algorithmes opaques, les rédactions canadiennes naviguent à vue et testent les limites de Meta. Pour éviter d’être censuré, Unrigged veille au vocabulaire employé : « Facebook n'a pas encore interdit Unrigged. On évite simplement de dire trop souvent le mot "journalisme" dans nos publications » explique André Goulet.

Un avenir incertain

Mais si des rédactions comme The Rover ou The Tyee parviennent à limiter la casse, c’est notamment parce qu'elles disposaient déjà d’une communauté préexistante et d'un ancrage local solide. Si la newsletter semble par exemple proposer une solution intéressante, elle a un défaut majeur. Alors que les réseaux sociaux peuvent agir comme une sorte de grande vitrine - certes défaillante - grâce à laquelle un·e lecteur·ice peut tomber, un peu par hasard, sur l’article d’un média, il reste bien plus difficile de dénicher de nouvelles newsletters et de nouveaux sites sans relais. La décision de Meta pourrait ainsi constituer une menace bien plus pesante sur les rédactions qui n’ont pas encore vu le jour et brider l'émergence de nouveaux médias indépendants. « Nous allons nous en sortir, nous allons peut-être devenir plus petits, mais nous continuerons d’exister, résume David Beers. Mais ce que fait Facebook, c'est stériliser le sol. Plus aucune graine ne germera ».

Aujourd’hui, les avis divergent sur les bénéfices de cette loi. Même la somme versée par Google (100 millions de dollars) est bien en deçà des prévisions officielles, qui tablaient sur une contribution de 172 millions de dollars. Aujourd’hui, celles et ceux qui subissent les conséquences drastiques de cette loi sont les médias — et pas seulement les petites rédactions indépendantes — qui ramassent péniblement les morceaux. Meta, de son côté, préfère laisser l’horloge tourner, quitte à laisser la désinformation se propager. La loi prévoit que ses résultats seront réévalués cinq ans après sa mise en application, soit en 2028.

Pour aller plus loin :

- Face à la montée des coûts du papier et à la dépendance croissante aux algorithmes des réseaux sociaux, URBANIA a choisi de reprendre le contrôle sur sa diffusion. Zoom sur leur format Micromag, un magazine 100% numérique hébergé sur leur site.

- Algorithmes imprévisibles, effondrement du trafic, dépendance aux plateformes : les médias se retrouvent piégés par un Internet qu’ils ne maîtrisent plus. Comment préserver le lien avec leur audience ? Tour d’horizon des initiatives en cours.

- Là où les libertés démocratiques sont menacées par la montée de l’extrême droite et où la concentration des médias fragilise la diversité de l’information, la mutualisation s’impose du côté des indés.

La newsletter de Médianes

La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.