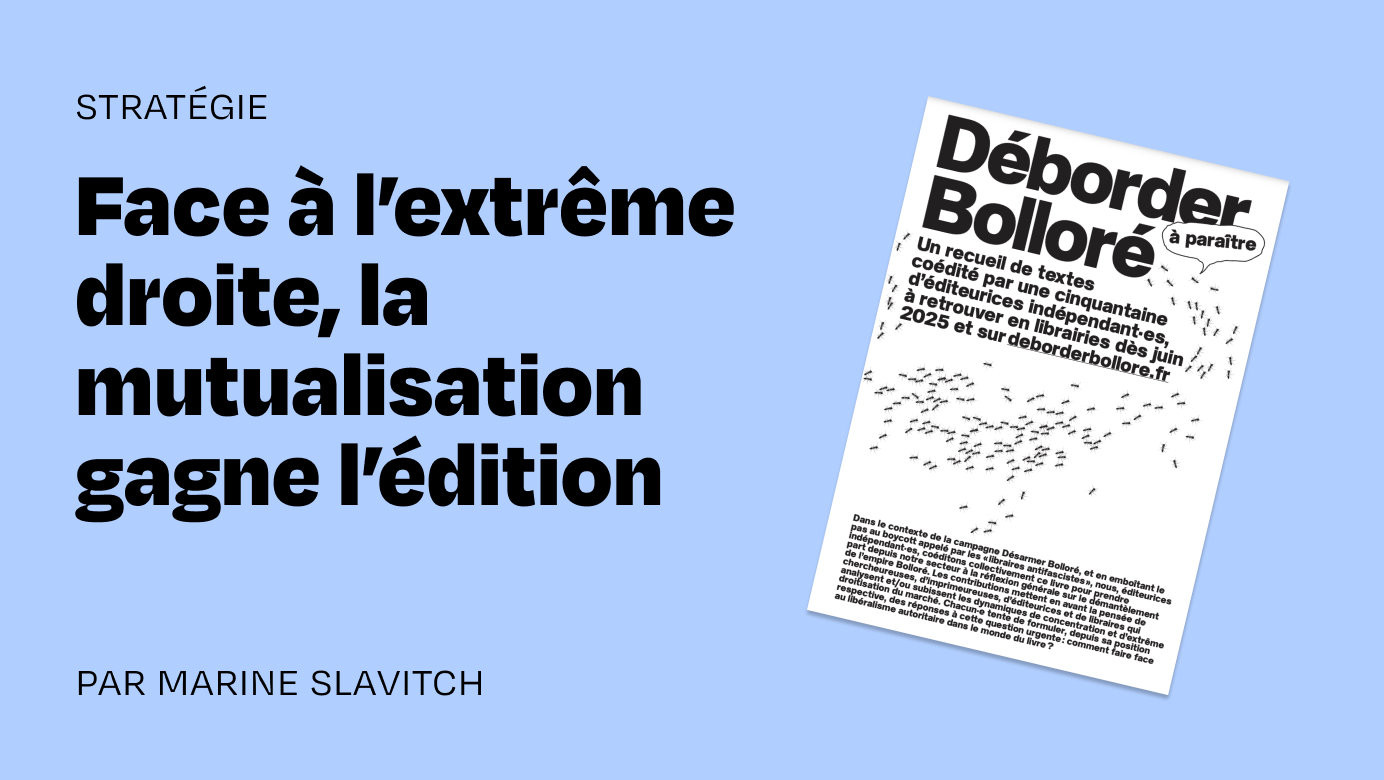

Déborder Bolloré : une stratégie collective pour l’édition indépendante

Face à la concentration et à la montée de l’extrême droite dans l’édition et les médias, une centaine de maisons indépendantes font bloc autour d’un projet : « Déborder Bolloré ». À travers un recueil collectif, elles interrogent l’avenir du livre et imaginent des formes de résistance.

Depuis les élections européennes de 2024, un vent de mutualisation souffle sur les médias indépendants, portés par la nécessité de renforcer leur impact et de résister aux logiques de concentration. Cette dynamique gagne aussi le secteur de l’édition, où émergent des initiatives collectives d’ampleur.

En mars, une centaine de maisons d’édition indépendantes se sont réunies pour publier le recueil « Déborder Bolloré », une critique de la concentration de l’édition et des médias entre les mains de milliardaires d’extrême droite. Au-delà du livre, l’objectif est de poser les bases d’une collaboration durable entre éditeur·ices engagé·es. Après une diffusion en réseau de co-éditeur·ices dès mai, l’ouvrage sera disponible en librairie en juin, marquant une première étape vers une mutualisation plus large du secteur. Entretien avec deux co-éditeurs du projet.

Comment définir le projet « Déborder Bolloré » ?

« Déborder Bolloré » est une initiative collective réunissant plusieurs maisons d’édition pour publier un recueil interrogeant l’emprise du milliardaire conservateur Vincent Bolloré sur l’édition et les médias. Notre volonté n’est pas de créer un nouveau collectif ou une organisation, mais de porter ce projet de manière autonome depuis chacune de nos structures.

L’idée est née en réaction à la campagne « Désarmer Bolloré ». Bien que nous n’ayons aucun lien direct avec les groupes ou syndicats à l’origine de cette initiative, nous avions la volonté d’y répondre en interrogeant la mainmise de Bolloré, non seulement sur les médias mais aussi sur l’édition. Après plusieurs échanges entre éditeur·ices, nous avons décidé de rassembler des professionnel·les de l’édition, des chercheur·ses en histoire du livre, des journalistes et des militant·es pour contribuer au projet. Nous avons également souhaité prolonger la réflexion née suite à l’appel des libraires antifascistes, qui, en novembre 2024, ont lancé un boycott des livres publiés par les groupes détenus par Bolloré. En revanche, nous avons choisi un chemin un peu différent en interrogeant plus largement ce que serait un monde de l’édition sans lui.

⟶ Lancée en 2024 par plusieurs collectifs écologistes et antifascistes, la campagne « Désarmer Bolloré » dénonce l’influence de Vincent Bolloré sur les médias, l’édition et l’économie. Elle entend exposer ses pratiques qu’elle qualifie de prédatrices et organiser des actions de sensibilisation et de résistance.

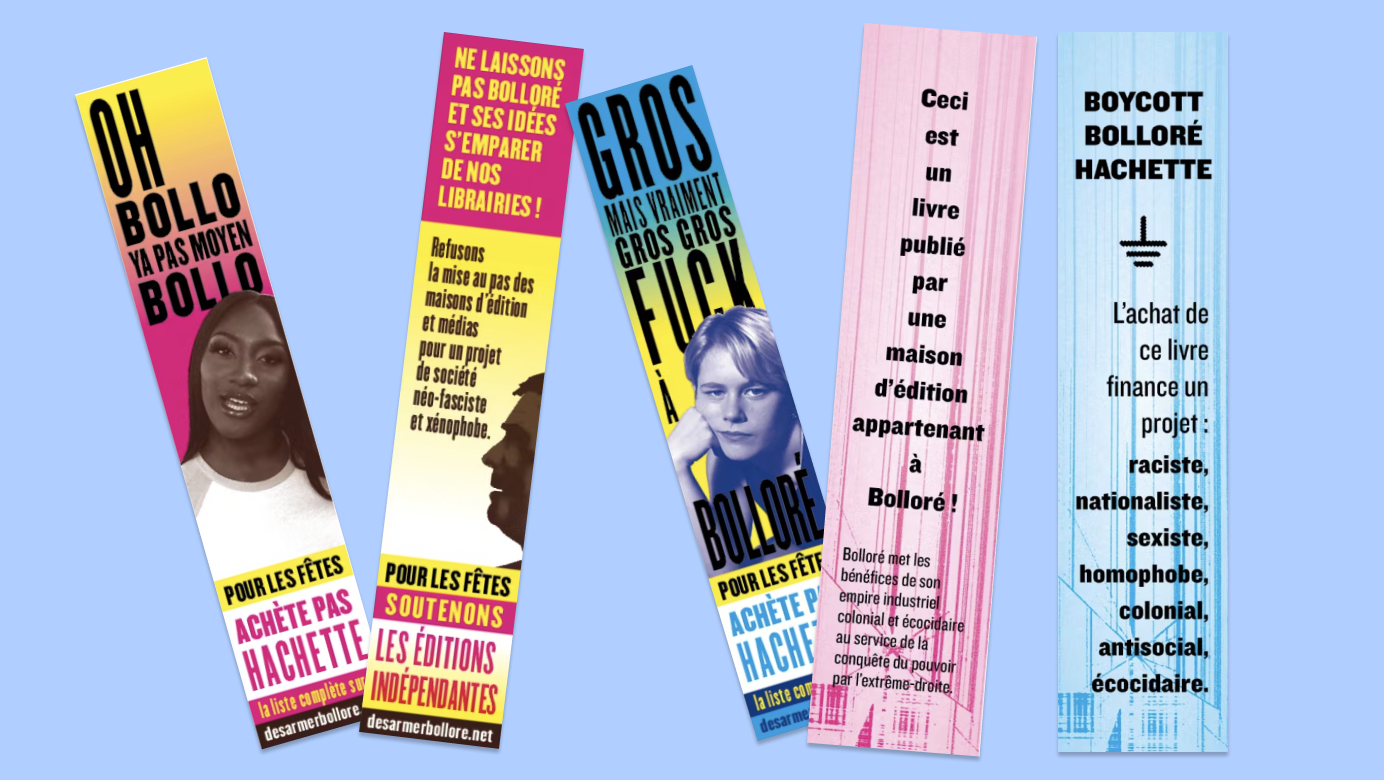

Dans le monde du livre, cette mobilisation s’est traduite par plusieurs initiatives : des marque-pages militants insérés dans les ouvrages publiés par les maisons d’édition du groupe Bolloré, l’appel au boycott relayé par 80 librairies indépendantes en novembre 2024, ainsi que des débats et des événements organisés pour interroger la concentration de l’édition.

Quels objectifs poursuivez-vous avec la publication de ce recueil ?

Il s’agit à la fois de créer un ouvrage accessible pour éclairer les lecteur·ices quant au fonctionnement du monde du livre, mais aussi de montrer que la concentration éditoriale ne date pas d’hier. Depuis le début du XIXe siècle, le secteur est marqué par des monopoles, comme celui d’Hachette. Si Vincent Bolloré a pris une place prépondérante dans ce système, ce n’est pas lui qui a inventé ce modèle. Notre livre met en lumière ces dynamiques et critique le libéralisme autoritaire, incarné par cette figure, mais aussi par d’autres acteur·ices moins visibles mais tout aussi problématiques. Ce qui change avec Bolloré, c’est qu’il a un projet politique affiché.

Nous sommes désormais une centaine d’éditeurs et éditrices indépendant·es, disséminé·es en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, avec des histoires et des pratiques éditoriales différentes. Cette diversité prend tout son sens face à l’empire d’une seule personne.

Pourquoi avoir choisi le terme « déborder » ?

Nous souhaitons jouer sur la multiplicité de l'édition indépendante contre un monopole représenté par Vincent Bolloré et sa politique dans l'édition et les médias. La concentration donne un immense pouvoir à une seule personne, qui, à travers une structure, personnifie ce pouvoir dans un milieu éditorial et médiatique. Notre approche dans « Déborder Bolloré » est de créer un contrepoids à cette concentration. Nous sommes désormais une centaine d’éditeurs et éditrices indépendant·es, disséminé·es en France, en Belgique, en Suisse et au Canada, avec des histoires et des pratiques éditoriales différentes. Cette diversité prend tout son sens face à l’empire d’une seule personne.

Le véritable enjeu ici n’est pas seulement économique, mais bien politique. Prenons l'exemple de Fayard, qui appartient au groupe Hachette : on y retrouve des livres d’auteurs et autrices engagé·es, qui luttent pour des valeurs dans lesquelles nous nous reconnaissons, mais aussi ceux de figures comme Jordan Bardella. L'existence de ces voix à l’intérieur de la même maison d’édition crée une illusion de pluralisme. En réalité, ce pluralisme sert un projet économique et politique beaucoup plus large, qui permet à certaines idées de se légitimer par leur coexistence avec d’autres, plus progressistes. C'est ce pluralisme qui, en fin de compte, contribue à la normalisation de récits de pouvoir qui, autrement, seraient peut-être plus marginaux.

Vincent Bolloré est-il pour vous le seul problème ?

C'est quelque chose que d’autres éditeur·ices nous ont fait remarquer, qu’il est dommage de personnifier autant le problème, puisque la concentration est un phénomène global. Le problème, c’est le système éditorial qui permet à une personne comme lui de détenir un tel pouvoir. Notre projet dépasse donc la seule figure de Bolloré. Mais en mettant l’accent sur cette personne, nous permettons d'ouvrir le débat et de questionner ces dynamiques, parfois plus insidieuses, qui existent ailleurs dans le monde de l’édition.

Dans La Trahison des éditeurs, Thierry Discepolo, auteur et éditeur à la maison Agone, analyse précisément ces dynamiques de concentration et leur dimension politique. Dans le recueil de « Déborder Bolloré », Thierry Discepolo plaide pour un statut d’éditeur indépendant, garantissant soutien financier, avantages fiscaux et régulation de la surproduction.

Quels dispositifs envisagez-vous pour faire vivre cette réflexion au-delà du recueil ?

En plus de la publication du recueil, l’objectif est de rendre les contenus accessibles en ligne, gratuitement et dans un format adapté aux écrans. Nous voulons créer une plateforme qui accueille non seulement les articles du recueil, mais aussi des prolongements, des traductions, et des textes pour combler des angles morts, un peu comme sur un média classique.

Démanteler, c’est d’abord comprendre ce qui doit l’être, et ainsi, mettre en commun les savoirs et les connaissances sur l’objet de la lutte.

Il s’agit de créer un espace de partage de connaissances et d’analyses sur le secteur du livre. On s’inscrit tout à fait dans cette idée que défendent depuis longtemps « Les Soulèvements de la Terre » : démanteler, c’est d’abord comprendre ce qui doit l’être, et ainsi, mettre en commun les savoirs et les connaissances sur l’objet de la lutte.

⟶ Les « Soulèvements de la Terre » sont un collectif né en 2021, engagé dans la lutte contre l’accaparement des terres, l’industrialisation de l’agriculture et la destruction des écosystèmes.

Dans le recueil de « Déborder Bolloré », leur contribution analyse l’influence de Vincent Bolloré dans la fabrique du récit dominant et la diffusion de l’idéologie réactionnaire. En retraçant les mécanismes de concentration médiatique et éditoriale qui verrouillent le débat public, le collectif propose des pistes concrètes pour résister collectivement et réinventer un espace culturel affranchi de ces logiques de pouvoir.

Outre cette dimension de partage de savoirs, nous voulons aussi renforcer le lien entre les éditeurs et éditrices en consolidant le tissu des maisons d’édition indépendantes. Même si nous ne cherchons pas à créer un grand mouvement universel, l’objectif est de favoriser cette collaboration et cette mise en réseau.

Comment se matérialisait jusqu’ici le lien entre les éditeur·ices indépendant·es ?

Chaque éditeur·ice évolue dans son propre réseau. Certains·es se rencontrent en salon, d’autres sont connectés·es via des syndicats ou des collectifs spécifiques. Ces cercles fonctionnent selon leurs propres dynamiques autour de scènes bien particulières, ce qui rend parfois difficile une mise en commun plus large. Sur « Déborder Bolloré », nous avons principalement œuvré au sein de notre propre réseau, et nous avons pris conscience en cours de route qu’il existait d’autres acteur·ices relié·es à d’autres types de réseaux — notamment issus de syndicats. Il existe une vraie diversité des scènes et des liens dans le milieu de l’édition indépendante.

Cela dit, la mise en commun entre éditeur·ices indépendant·es pour lutter n’est pas inédite : nous nous sommes largement inspiré·es de l’initiative La Pastèque, un rassemblement d’éditeurs et éditrices en soutien aux victimes de l’État israélien à Gaza. Cela a été pour nous un vrai modèle de travail collectif.

⟶ La Pastèque est un journal gratuit, téléchargeable en ligne et disponible dans plusieurs librairies indépendantes et lieux culturels français, belges et suisses. Initiée par le collectif « Publishers for Palestine », cette publication est portée par des maisons d’édition indépendantes pour ouvrir un espace aux voix palestiniennes et à leurs allié·es.

L’organisation de ce collectif, qui repose sur des comités où chaque maison d’édition s’engage selon ses compétences spécifiques, nous a beaucoup inspiré·es. Nous nous sommes dit que ce modèle pouvait parfaitement être adapté pour « Déborder Bolloré », afin de mutualiser les compétences et dépasser nos propres structures pour créer quelque chose de plus grand et collectif.

Nous espérons que ce premier objet donne naissance à d'autres livres, textes et projets, et que le site devienne une plateforme pour partager tout cela.

Que permet la mutualisation des compétences dans le cadre de « Déborder Bolloré » ?

Elle permet à une vingtaine de personnes aux compétences variées de travailler sur un même livre, ce qui est quasiment impossible dans l’édition indépendante, où les équipes sont souvent réduites. Cette collaboration nous permet d’être plus opérant·es et de travailler quasiment en flux tendu sur le recueil.

Nous espérons que ce premier objet donne naissance à d'autres livres, textes et projets, et que le site devienne une plateforme pour partager tout cela. L’idée est de faciliter les contacts de permettre à chacun·e par la suite de s’approprier l’infrastructure et la méthode de travail mise en place. Une fois le recueil publié, l’idée est de laisser cette dynamique ouverte, tout en retrouvant aussi un peu de souffle pour nos propres maisons d’édition.

Cela nous fait également progresser en matière d’accessibilité : dans ce projet, nous avons collaboré avec des designeur·ses spécialisées dans ces enjeux, afin de relier ces approches et d’offrir une plus grande diversité de formats. L’un de nos membres a par exemple développé un convertisseur permettant de transformer un fichier InDesign en un format plus flexible, comme LibreOffice ou DOCX. Cette avancée facilite l’exportation vers différents formats, tels que l'EPUB, sans avoir à refaire manuellement les corrections pour chaque support. Cela nous permet non seulement de fluidifier la diffusion des contenus, mais aussi d’élargir considérablement les possibilités de distribution.

⟶ InDesign est un logiciel de mise en page utilisé dans l’édition pour préparer les livres avant impression. Cependant, ses fichiers sont peu adaptables pour d’autres formats, comme les livres numériques (EPUB) ou les documents accessibles.

Le convertisseur développé dans ce projet permet de transformer ces fichiers en formats plus souples, facilitant ainsi leur adaptation et leur diffusion sur différents supports.

En quoi consiste votre méthode de travail ?

Dès le départ, nous avons convenu que si nous voulions être opérant·es et respecter notre échéance de publication en mai, il ne fallait pas que tout le monde prenne toutes les décisions mais tout le monde devait être au courant des décisions qui étaient prises. Étant une petite vingtaine à travailler activement sur le projet — certaines personnes ont intégré le projet en cours de route et de nombreux·ses co-éditeur·ices soutiennent l’initiative sans forcément participer au travail quotidien — nous nous sommes rapidement organisé·es en plusieurs comités autonomes mais interconnectés : édition, correction, mise en forme, communication, développement web, presse et administration système. Chaque comité prend des décisions indépendantes.

Ensuite, pour qu’un projet collectif comme celui-ci fonctionne, il ne suffit pas d’avoir des éditeur·ices, des relecteur·ices, des graphistes, etc. Il faut aussi des personnes chargées de la coordination. Celles-ci veillent notamment à la transparence du projet, en garantissant un accès constant aux informations pour tous·tes les membres : leur rôle n’est pas de prendre des décisions mais de relayer celles prises dans les différents comités pour que chacun·e puisse prendre connaissance de l’état des textes, de la maquette, des finances, etc.

Au début, nous organisions une ou deux grandes réunions mensuelles pour prendre les grandes décisions du projet, auxquelles tout le monde était convié. Puis chaque comité a commencé à se réunir de manière indépendante pour avancer sur ses sujets spécifiques. Après chaque réunion, un compte-rendu était rédigé et partagé avec l’ensemble des co-éditeur·ices afin de maintenir tout le monde informé des orientations prises.

Lorsque l’on monte un projet si complexe et engagé, peut-on assurer un jusqu’au-boutisme de l’indépendance en s’affranchissant des grandes plateformes numériques ?

Un aspect important de notre méthode a été d'essayer de privilégier le plus possible des outils libres et non dépendants des GAFAM. Par exemple, nous avons privilégié la suite Framasoft plutôt que des solutions comme Google Drive pour gérer notre travail collaboratif. C’était une manière de rester fidèle à nos valeurs et d’optimiser l’autonomie du projet.

La communication n’a quant à elle pas été simple à définir. Nous avons décidé de nous appuyer sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, qui reste un canal incontournable pour une visibilité rapide. En revanche, nous avons aussi réfléchi à d’autres moyens de communication, comme la création de tracts et flyers ou des affiches annonçant la sortie du livre. Ces supports physiques, réalisés par Camille de Noray, graphiste du projet, permettent de diversifier nos canaux de communication, sans nous limiter aux réseaux sociaux. Ils ont beaucoup circulé dans les salons et librairies. Nous les avons envoyé à tous·tes les co-éditeur·ices pour qu’ils et elles puissent en faire circuler dans leur réseau. Tout ceci vient de la culture du tract et du fanzine et nous permet de toucher un public large tout en restant fidèle à des pratiques plus militantes et politiques.

« Le fait de revenir à des méthodes plus artisanales, de faire circuler des documents imprimés, nous a permis de créer un lien fort avec celles et ceux qui partagent ces valeurs. »

Le livre sortira début mai et nous avons commencé à communiquer sur les réseaux sociaux le 18 mars. Avant cette date, le projet n’avait aucune visibilité publique en ligne. C’était assez agréable de savoir que le projet existait en dehors d’Instagram, à travers des flyers, le bouche-à-oreille et des supports imprimés. Le fait de revenir à des méthodes plus artisanales, de faire circuler des documents imprimés, nous a permis de créer un lien fort avec celles et ceux qui partagent ces valeurs.

Vincent Bolloré contrôle à la fois des maisons d’édition et des médias. Prenez-vous en compte cette double emprise dans le cadre de ce projet ?

Nous avons fait le choix de nous concentrer sur les maisons d’édition parce que nous estimions qu’il était prématuré d'inclure des médias indépendants à ce stade. L’enjeu est de structurer la mutualisation dans nos propres secteurs dans un premier temps. Cela dit, il est indéniable qu’il y a un enjeu à ce que les maisons d’édition indépendantes et les médias indépendants collaborent davantage. Après tout, des acteur·ices comme Bolloré, qui dominent à la fois le monde des médias et celui de l’édition, le font avec une grande efficacité.

Néanmoins, plusieurs journalistes indépendant·es ont contribué au recueil Déborder Bolloré, comme Antoine Pecqueur, ou encore Florent Massot, l'éditeur de Blast, le souffle de l’info, un média qui enquête sur des figures comme Vincent Bolloré, Daniel Kretinsky et Bernard Arnault. L’un des enjeux d’une collaboration plus fluide entre ces deux espaces, au-delà de « Déborder Bolloré », serait de permettre une meilleure communication, de créer des ponts, et d’éviter que tous les récits médiatiques ne soient monopolisés par celles·ceux qui défendent des intérêts économiques et politiques nuisibles.

⟶ Dans le recueil, Antoine Pecqueur, journaliste indépendant spécialisé en politique et économie de la culture analyse l’emprise culturelle de Vincent Bolloré en Afrique, notamment via Canal+ et ses partenariats, et comment ceci suscite des résistances, notamment un rejet du contrôle des récits et imaginaires.

⟶ Florent Massot — éditeur indépendant qui dirige la maison d’édition du même nom — critique dans le recueil la concentration du secteur éditorial français et explore les pistes de résistances qui s’offrent aux éditeur·ices indépendants.

Cet enjeu passe-t-il par le boycott des récits issus de groupes affiliés aux milliardaires d’extrême droite ?

Dans le recueil, nous avons inclus un texte de Soazic Courbet, gérante de la librairie L'Affranchie, qui aborde cette question du boycott.

Elle souligne la difficulté de cette approche, car pour beaucoup de libraires, une grande partie du chiffre d'affaires repose sur des livres publiés par les grands groupes comme Hachette, même s'ils·elles essaient de diversifier leur offre. Soazic Courbet, par exemple, a pris l’engagement de proposer moins d’un pour cent de livres d’hommes hétérosexuels cisgenres dans sa librairie. Mais même ainsi, elle fait encore beaucoup de son chiffre d’affaires sur des livres de ces grands groupes… Et c’est non négligeable. Les librairies indépendantes se retrouvent dans une position complexe où elles dépendent des grandes maisons pour leur viabilité économique, même lorsqu’elles tentent de privilégier d’autres types de littérature. Cela pose un vrai problème : comment combattre le pouvoir des grands groupes tout en restant économiquement viable ?

⟶ Dans le recueil, Soazic Courbet, gérante de la librairie L’Affranchie et animatrice du podcast du même nom interroge le rôle d’une librairie féministe face aux systèmes de domination dans le monde du livre, soulignant que l’affranchissement collectif est essentiel.

Nous comprenons pourquoi le boycott a été proposé et nous pensons qu’il ouvre une discussion importante. Mais il faut aussi reconnaître que ces grandes structures, en contrôlant diffuseurs, distributeurs et maisons d'édition, détiennent un pouvoir économique énorme, capable de faire pencher la balance en leur faveur. Ils et elles peuvent décider du sort d’une librairie. Dans ce contexte, les alternatives sont limitées. Le simple fait de se mettre en avant dans une telle campagne, même quand on ne boycotte pas, pourrait les mettre dans l’embarras, étant donné que les grands groupes pourraient très bien, demain, baisser la marge du·de la libraire.

Pour aller plus loin

- Les critères pour devenir co-éditeur·ice du recueil sont définis sur le site de « Déborder Bolloré ». En résumé, ce rôle consiste avant tout à soutenir le projet et le faire connaître. Cela inclut la promotion du livre sur les réseaux sociaux, et l’engagement de la structure à intégrer le livre dans son catalogue. De plus, chaque co-éditeur·ice doit acheter au moins 10 exemplaires à prix coûtant (entre 2 et 3 euros). En cas de procédure judiciaire, les co-éditeur·ices s’engagent également à soutenir le projet et ne pas se désolidariser.

- Édition française : qui possède quoi ? Par ici pour retrouver la carte élaborée par Le Monde diplomatique.

- Que signifie vraiment être éditeur·ice indépendant·e ? Johan Badour, fondateur des éditions Divergences revient pour Socialter sur les difficultés à concilier indépendance économique, liberté éditoriale et radicalité.

- Les élections européennes de 2024 ont marqué un tournant pour la presse indépendante. Tribunes, offres groupées, rassemblements, enquêtes communes, mise en commun de ressources… Pour la première fois, des dizaines de médias, émergents ou non, se sont alliés contre l’extrême droite et son projet vicié. Et ont vu leur impact multiplié. Si l’élan de 2024 a démontré la force de faire bloc, il a aussi mis en lumière la nécessité d’un engagement collectif ancré dans la durée avec des alliances construites sur le long terme. On fait le point.

- Par ici pour retrouver notre recensement des actions, des pratiques et des formats mis en place par les médias et maisons d'édition indépendant·es en juin 2024 contre l’extrême droite.

- Lors du Festival Imprimé 2024, que Médianes co-organisait en mai dernier aux côtés de Revue Far Ouest, nous consacrions un échange à la banalisation de l’extrême droite dans les médias. Un échange passionnant fait de coups de gueule, de retours d’expériences et de solutions aux côtés de journalistes de StreetPress, Mediapart, Arrêt sur images et Rue89 Bordeaux.

⟶ Parmi les structures coéditant le recueil Déborder Bolloré, on compte les éditions Hors d’atteinte et trouble, deux maisons d’édition accompagnées par Médianes, le studio sur des enjeux stratégiques, web et marketing.

La newsletter de Médianes

La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.