Ariane Lavrilleux, Prenons la Une : « Les alliés masculins sont les grands absents de la lutte pour l’égalité dans les médias »

Égalité dans les rédactions : où sont nos alliés ? Ariane Lavrilleux appelle à une vraie prise de conscience collective et à des actions concrètes.

Ariane Lavrilleux est journaliste d’investigation pour le média en ligne Disclose et Secrétaire générale de l’association Prenons la Une, qui rassemble près de 200 membres et milite pour une meilleure représentation des femmes dans les médias ainsi que pour l'égalité au sein des rédactions. À l'occasion de son dixième anniversaire, l'association organise son premier festival samedi 12 octobre à Paris. Cyberharcèlement, référent·es égalité, rôle des alliés : Ariane Lavrilleux fait le point sur les enjeux auxquels les femmes journalistes font face en interne, tout en évoquant les solutions nécessaires pour transformer les pratiques au sein des rédactions.

Est-ce une bonne nouvelle que Prenons la Une existe toujours, dix ans après sa création ?

Oui, clairement. Au départ, c’était un tout petit collectif. J’étais là dès le début, en 2013-2014, et honnêtement, on ne pensait pas que cela prendrait une telle ampleur. Nous étions une trentaine de journalistes, et on voyait Prenons la Une comme une initiative modeste, sans s’imaginer que cela deviendrait une grosse association.

Tout a beaucoup évolué en dix ans. Le principal changement, c’est que le féminisme n’est plus un sujet tabou. Il a permis à un certain nombre de sujets d’être traités par les rédactions. Le journalisme est clairement devenu plus rigoureux sur ces questions grâce aux mouvements féministes et à Prenons la Une. On a presque été dépassé·es par la montée en puissance de ces mouvements, qui ont commencé à parler de féminicides, par exemple. Dans les premières années, nous parlions de « violences faites aux femmes » avec les termes disponibles dans le débat public à l’époque. Donc oui, c’est une très bonne nouvelle que Prenons la Une existe toujours, car nous avons toujours besoin de défendre l’égalité. Je suis heureuse que cet outil perdure, évolue et se renforce.

Quels principaux changements avez-vous pu observer en dix ans ? Y a-t-il eu des améliorations, ou des domaines où la situation est bloquée, voire a régressé ?

Il y a un point qui a radicalement changé en dix ans, c’est le cyberharcèlement. Quand j’ai commencé ma carrière, on parlait plutôt de harcèlement dans les rédactions ou venant de certaines sources. Mais le cyberharcèlement, comme celui que dénonce notamment Salomé Saqué et Rokhaya Diallo, est devenu l’un des principaux risques professionnels pour les femmes journalistes.

C’est violent, et l’objectif est clair : effacer les femmes journalistes, en particulier celles qui sont racisées et/ou hors des normes cisgenres hétérosexuelles. Aujourd’hui, c’est un accident du travail récurrent, même s’il n’est pas reconnu comme tel.

C’est vrai que nous sommes plus fortes collectivement qu’il y a dix ans, et que notre traitement des questions de genre s’est amélioré. On a pris la Une. Mais en face, la réaction est beaucoup plus violente. Cette volonté d’une partie de la société de faire taire les femmes journalistes s’est intensifiée. Je ne ressentais pas du tout les choses de cette façon dix ans plus tôt.

L’essor et la démocratisation des réseaux sociaux a donné des armes à des groupes réactionnaires dont le but est de réduire au silence les minorités, et les femmes. Ce qui est très inquiétant, c’est que seules les femmes en prennent conscience. Certes, du côté des médias, on va prendre en compte le risque de garde à vue ou de procès en diffamation. Mais le risque d’être menacé·e de viol, d’être suivi·e dans la rue, d’avoir un deepfake de soi [une manipulation vidéo ou audio utilisant l'intelligence artificielle pour superposer le visage ou la voix d'une personne sur un autre corps ou une autre séquence, NDLR], d’être atteint·e physiquement ou mentalement, cela, les rédactions ne le prennent pas en compte, ou très à la marge. Alors que cette violence produit une forme de censure et porte atteinte à la liberté de la presse. L’Observatoire français des atteintes à la liberté de la presse qui vient de se lancer prévoit d’avoir de compter ces attaques, encore trop invisibles.

Comment les rédactions peuvent-elles mieux protéger les journalistes contre ce cyberharcèlement ?

Il s’agit de mettre en place de vrais plans de prévention avec les principales victimes potentielles car le cyberharcèlement est un risque professionnel à part entière. Il est nécessaire d’évaluer les risques pour chaque enquête, pour chaque article. On sait aujourd’hui comment ces attaques se déroulent : elles ciblent souvent des femmes, particulièrement celles qui apparaissent à l’écran. On peut envisager de supprimer l’accès aux commentaires en cas d’attaque, ou en tout cas, de mettre en place une modération qui puisse être efficace rapidement.

Il est aussi essentiel de former les femmes journalistes à ces dangers pour mieux les y préparer, d’accorder des jours de congés maladie lorsqu’il y a un raid.

Surtout, les rédactions doivent être en mesure de donner du temps pour porter plainte et monter des dossiers, car le travail de défense est chronophage et épuisant. La stratégie de contre-attaque du cyberharcèlement doit être mûrement réfléchie pour être en mesure de protéger rapidement la journaliste et de faire en sorte que la même situation ne se reproduise pas deux mois plus tard. Chaque média doit se demander : « quel·le journaliste présente un risque d’être la cible de harcèlement, en ligne ou non ? Quelle stratégie peut-on mettre en place à court et moyen terme en tant qu’entreprise ? ».

Enfin, je crois qu’il est essentiel de former les hommes journalistes, tous les collègues qui observent ces situations passivement, et qui ont en réalité un rôle énorme pour participer à la contre-attaque. Concrètement, il s’agit de prendre parti directement pour défendre sa collègue. On sait que les hommes écoutent plus souvent leurs pairs, alors ils doivent prendre leur part et s’impliquer davantage.

La France est-elle en retard sur ces questions ?

Le monde est en retard, mais la France tout particulièrement. En Belgique, l'Association des journalistes professionnels a publié une étude très complète sur le cyberharcèlement, et de nombreuses initiatives existent à l’étranger. En France, même dans les médias indépendants, nous sommes encore trop dans la réaction. Nous ne considérons pas le cyberharcèlement comme un risque systématique.

Quand un·e journaliste part sur un terrain de guerre, on sait qu'il faut prendre un gilet pare-balles, suivre une formation de premiers secours et aux risques de PTSD (trouble de stress post-traumatique). Mais quand on traite un sujet sensible en ligne, on vous lâche sans filet en espérant que tout se passera bien, alors qu’Internet est devenu un champ de bataille, en particulier pour les femmes. Il faut s’y préparer, c’est clair. Et cela, très peu de rédactions le font.

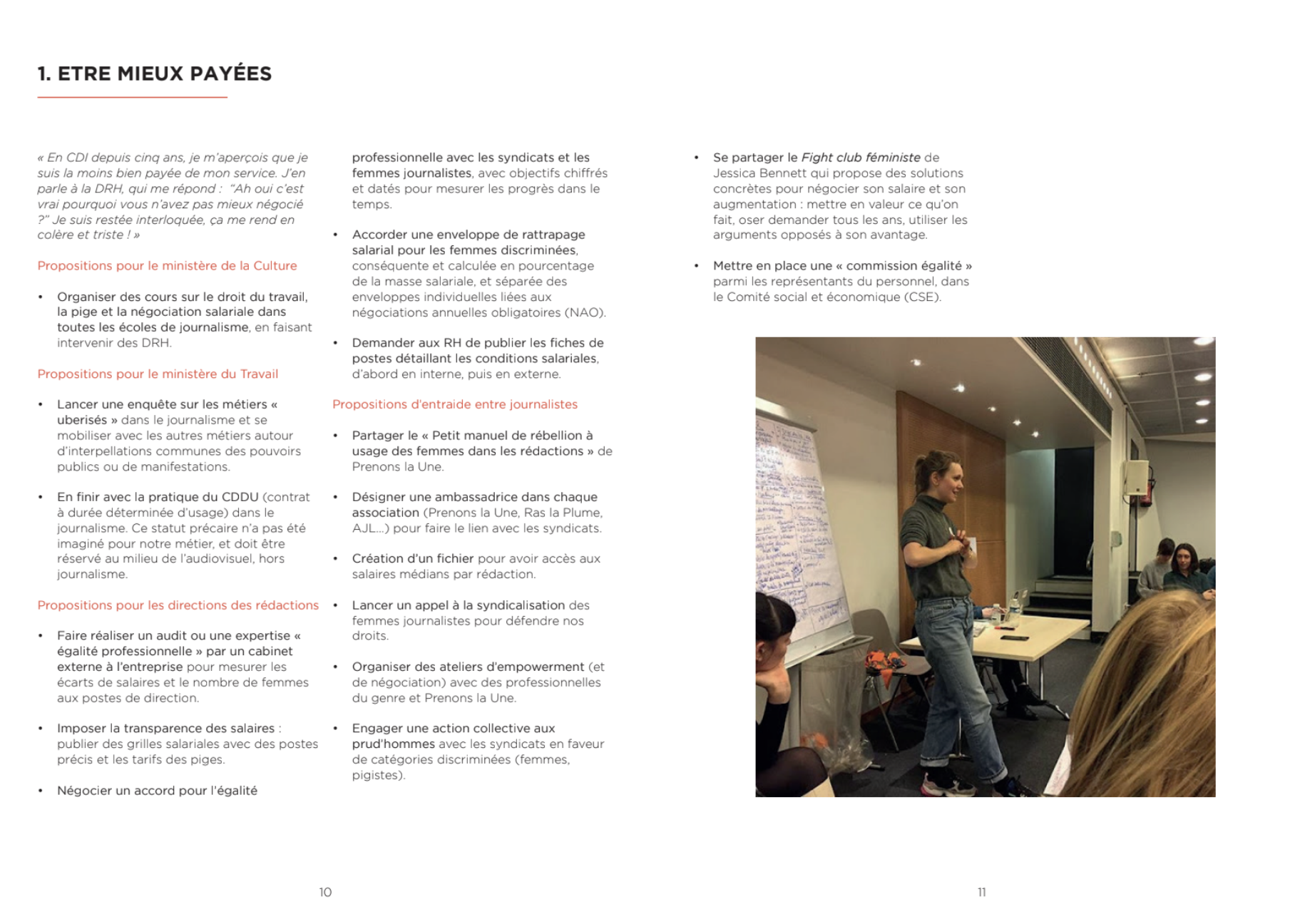

Au-delà du cyberharcèlement, quels sont les grands chantiers de Prenons la Une ?

Nous avons deux activités permanentes qui fonctionnent très bien : la formation et la cellule d’écoute.

Nous offrons des formations dans des écoles, ainsi que dans les entreprises en partenariat avec La Fronde, une agence de formation féministe créée pour aider les médias à mieux traiter l’actualité et à combattre le sexisme dans leurs rédactions.

Ensuite, nous avons une cellule d’écoute avec des bénévoles formé·es, qui offrent soutien et conseils aux journalistes victimes ou témoins de violences sexistes, et toute forme de discrimination qui ont besoin d’un avis et d’une écoute concrète de consoeurs. Cela permet d’accompagner celles et ceux qui ne savent pas forcément comment réagir face à ces situations.

Pour l’avenir, nous avons plusieurs projets en discussion, notamment une étude sur le traitement médiatique du procès des viols de Mazan, pour voir comment les médias traitent ce type d’actualité aujourd’hui. Sur ce sujet, on observe des choses qui paraissent assez positives lorsque l’on reprend les grilles d’analyses des mouvements féministes. Les médias ont clairement progressé dans leur compréhension des violences de genre. En même temps, des membres ont repéré des traitements assez problématiques de cette actualité. D’où notre envie d’analyser tout cela, un peu comme nous l’avions fait il y a un an, en nous demandant comment les médias marseillais traitaient des violences sexistes et sexuelles. Comment sont traitées les victimes ? Comment sont présentés les agresseurs ? Quelles photos sont utilisées pour illustrer les articles ? Y a-t-il des statistiques, des numéros d’appel ?

Travaillez-vous avec d’autres associations pour effectuer ces travaux ?

Oui, nous collaborons avec d'autres associations sur des projets communs. Par exemple, l’AJAR (Association des Journalistes Antiracistes et Racisé·es) a le projet d’un guide collectif sur un journalisme plus rigoureux, en partenariat avec des associations comme l’AJL (Association des Journalistes LGBT) et Prenons la Une. Ce guide traiterait de toute la palette des discriminations et préjugés que la presse amplifie afin d’aider les rédactions et les journalistes à adopter une écriture et une approche plus inclusive du traitement de l'information.

Avec cinq associations, on a également dénoncé le règlement discriminatoire envers les journalistes voilées et les journalistes transgenres de la commission qui attribue la carte de presse (CCIJP).

Nos ressources sont limitées car nous sommes bénévoles, mais beaucoup de nos membres appartiennent à plusieurs associations. Cela crée des ponts assez évidents entre Prenons la Une, l’AJL et l’AJAR. Nous partageons une vision commune des discriminations, fondée sur l'intersectionnalité. Par exemple, nous avons monté une formation conjointe avec l’AJL, l’AJAR, et PLU, destinée aux écoles de journalisme. Nous intervenons ensemble, à trois, sur des sujets comme le genre, les minorités, et les discriminations. Dans ces formations, ce sont des journalistes expert·es et concerné·es par les sujets qui interviennent. Cela donne plus de poids et de pertinence à leurs discours.

Encouragez-vous également la mise en place de postes de référent·es égalité au sein des rédactions ?

Nous avons un atelier au Festival Prenons la Une, où nous abordons la question des « référent·es égalité ». Ce ne sont pas forcément des postes à temps plein, mais ce sont des personnes désignées dans les rédactions pour traiter des questions comme l’égalité salariale ou les violences sexuelles au sein des équipes.

À ce jour, on ne trouve pas de gender editor aussi clairement identifié·e qu’à Mediapart. Jessica Lopez, à l’AFP, occupe un poste similaire, bien qu’elle soit davantage responsable des questions de diversité. Elle supervise un éventail de thématiques liées à l’inclusivité dans le traitement de l’actualité. Dans les rédactions, on va surtout trouver aujourd’hui des référentes égalité.

Ce sont principalement des femmes. Pour l’instant, c’est une bonne chose vu le niveau où on en est de la prise de conscience de ces enjeux en France et du besoin d’avoir pour les femmes quelqu’un en qui on a confiance. Mais cela reste une charge mentale importante qui revient toujours aux mêmes personnes. Les grands absents de ces luttes et de ces stratégies, ce sont les alliés masculins. Où sont-ils ? Que font-ils ? Il y a des associations de journalistes racisé·es, des associations de femmes journalistes, mais il n’existe pas d’association d'« alliés ». C’est parce que ces enjeux ne sont pas vitaux pour eux, tout simplement.

Comment être un bon allié dans une rédaction ?

J’ai cette anecdote, qui s’est passée dans une rédaction parisienne, où j’ai eu un débat très animé avec un éditorialiste. Il disait en substance : « Aujourd'hui, on ne peut plus draguer, c'est pénible le féminisme va trop loin», c’était un peu avant l’explosion de MeToo. Ce qui m’a vraiment troublée, c’est que dans cette même rédaction, il y avait eu des cas d'agressions sexuelles, et j'avais recueilli les témoignages de plusieurs femmes à ce sujet. Entendre cet éditorialiste, très connu, minimiser ce problème m’a mise hors de moi.

Des femmes présentes ont pris part au débat et ont tenté de faire diminuer la tension mais ce qui m’a marquée, c’est que des hommes étaient aussi là, témoins de la scène. Certains étaient d'accord avec lui, mais il y en avait aussi qui ne l’étaient pas. Pourtant, aucun d’eux n'a pris la parole. Ils se contentaient de regarder la scène sans intervenir. J’étais jeune journaliste face à un éditorialiste influent, donc le rapport de force était perdu d’avance, et les hommes qui auraient pu faire pencher la balance sont restés silencieux. Leur intervention aurait été capitale. Quand j'en ai parlé avec eux après, ils m'ont dit : « Oui, je n’étais pas d’accord, mais je ne savais pas quoi dire de plus, ce n’est pas mon sujet. » Mais en fait, si, c'est leur sujet. Parce que c’est le silence qui permet aux dominants de continuer à dominer. On peut lutter, se renforcer, être plus nombreuses et plus armées, le silence des alliés nous coûte cher et nous affaiblit.

Le rôle des alliés est de comprendre les mécanismes du sexisme au travail, s’informer, lire, écouter, se former, vraiment. Parce qu'avec leurs privilèges, ils ont une capacité à s'adresser aux autres hommes et à s’impliquer dans ces discussions. Il y a eu des exemples, comme à l’époque d'Obama, où des stratégies avaient été mises en place pour amplifier la voix des femmes. Par exemple, quand une femme proposait une idée, une autre femme la soutenait, et un homme venait renforcer l'idée tout en mentionnant toujours le nom de la femme pour ne pas lui voler son crédit et s’approprier la victoire ou la proposition de la femme. Cela n’a l’air de rien mais peut changer la donne.

Qu’est-ce qu’un management féministe ?

En fait, un management féministe ne se limite pas à la question du féminisme, il s'agit en réalité de l'opposé d'un management toxique. Cela consiste à reconnaître, selon moi, qu'il existe des rapports de force au sein d'une rédaction, qui ne se réduisent pas simplement à la relation entre les supérieur·es et les employé·es. Il s’agit aussi de prendre en compte les privilèges et rapports de force qui existent en dehors des hiérarchies visibles : entre femmes et hommes, entre personnes issues de milieux favorisés ou défavorisés, entre Parisien·nes et non Parisien·nes, racisé·es et non racisé·es.La première étape consiste donc à être honnête et à analyser objectivement la photographie de sa rédaction. Où se situent les privilèges ? Où se concentrent les pouvoirs ? Cela nécessite d'ouvrir une discussion collective sur ces sujets. Les journalistes ont souvent tendance à regarder les autres, mais pas eux-mêmes. C'est ce qu'a fait Mediapart, en se demandant pourquoi certaines personnes, notamment des femmes, n'osaient pas prendre la parole en public, lors des conférences de rédaction par exemple. Ils ont ensuite adapté leurs réunions en conséquence. Il y a donc un travail d’introspection nécessaire.

Ensuite, il faut qu’il y ait des mécanismes de signalement clairs et indépendants de la direction et de la rédaction en chef sur les violences sexuelles.

Enfin, il convient d’assurer plus de transparence sur les rémunérations entre collègues à différents postes. Par exemple, lorsque Le Monde a pris conscience du retard salarial des femmes dirigeantes et cheffes de service par rapport à leurs collègues masculins, ils ont alloué une enveloppe budgétaire spécifique, une sorte de plan Marshall de l’égalité salariale pour rattraper cet écart. Un management féministe repose sur l'introspection, le diagnostic honnête de la situation du média — qu’est-ce qu’on fait bien, qu’est-ce qu’on fait mal — puis la mise en place d'actions concrètes. Les rédactions sont des entreprises comme les autres, et il existe déjà des outils disponibles pour y parvenir.

Existe-t-il une double vitesse globale entre rédactions traditionnelles et médias indépendants ?

Non, honnêtement, c'est assez similaire. Peut-être que dans certains médias indépendants, il y a un peu plus de prise de conscience ou une volonté plus marquée de mettre en place un management inclusif, mais ce n’est jamais une garantie.

Pour moi, l'indépendance ne constitue pas du tout une assurance, d’après ce que j’observe et ce que nos membres nous rapportent. Ce n’est pas parce qu’un média est indépendant qu'il est forcément plus éveillé à ces questions. En fait, dès qu'un média dit "Non, mais nous, ça va", c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas de souci, c'est qu'on ne s’est pas posés les bonnes questions.

Pour aller plus loin

- Consulter les ressources mises à disposition par Prenons la Une sur son site Internet à destination des journalistes et des rédactions.

- Le constat est clair et les études le montrent : les femmes et les minorités ne sont pas assez représentées dans les médias. Au-delà des chiffres qui permettent de prendre conscience du problème, des solutions existent. On les explore avec Mathilde Saliou, journaliste chez Flint et membre de Prenons la Une et Cécile Méadel, sociologue et chargée de conduire l’étude du Global Media Monitoring Project en France.

- Rémi-Kenzo Pagès, l’un des porte-paroles de l’AJAR, fait le bilan d’une année marquée par un changement d’échelle rapide pour la jeune association et de plusieurs épisodes médiatiques importants.

- Transparence, inclusivité, délégation… Lire nos dix recommandations à destination des rédactions pour que le management sorte de l’angle mort des médias.

- Cécile Sourd est la directrice générale du journal en ligne indépendant Mediapart. Dans cet épisode de notre podcast Chemins, elle revient sur l’évolution des pratiques internes du média.

- D’abord journaliste au service politique, Lénaïg Bredoux est, depuis 2020, responsable éditoriale aux questions de genre chez Mediapart. Ou gender editor, c’est selon. Le média d’enquête a mis en place des politiques concrètes, et même si les rédactions prennent conscience de l’évolution à venir, le changement reste lent.

- La troisième édition du Festival Imprimé s’est tenue le 4 mai 2024, à Cenon, près de Bordeaux. Co-organisé par Médianes et Revue Far Ouest, l’événement a mis en avant un journalisme engagé et conscient des enjeux de son époque pour faire collectivement société. Par ici pour revoir notre table ronde sur la protection des sources animée par Owen Huchon avec Ariane Lavrilleux, journaliste à Disclose et Pauline Delmas, chargée de contentieux et plaidoyer à Sherpa.

La newsletter de Médianes

La newsletter de Médianes est dédiée au partage de notre veille, et à l’analyse des dernières tendances dans les médias. Elle est envoyée un jeudi sur deux à 7h00.